孔子周游列国

孔子周游列国

孔子周游列国

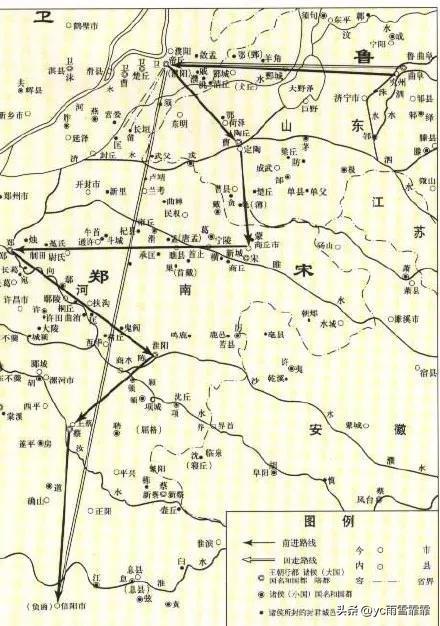

自鲁定公十三年至鲁哀公十一年(前497—前484,孔子55岁至68岁),孔子离开鲁国,开始了人生当中一次长达十四年的出行,史称“孔子周游列国”。说他周游列国,其实是不准确的,事实远没有如此浪漫和轻松。

孔子之所以离开鲁国,是因为仕鲁碰壁,与鲁国权臣季孙氏之间的矛盾公开化,被迫弃官出走。走时很仓促,连参加春祭戴的礼帽也来不及脱,就匆匆离开了鲁国。离开时根本没有什么计划,更不是逍遥自在的去游山玩水。虽然在国境上略作停留,就像孟子所说的,那是被迫离开“父母国”,心情不安,故尔“迟迟吾行也”。

孔子周游列国的目的是什么呢?简单地说就是为了实现自己的政治理想,即“求仕”(寻求进用做官,以便有机会治理国家)、“行道”(推行“仁政德治”主张)。他像丧家之犬,茫然无所适从的在外奔走了十四年,到处碰壁,并没有达到目的。所以司马迁说:“孔子明王道,干七十余君,莫能用。”至于“干七十余君”,显然是夸大,据汉代王充考证,至多不过十国。

其实,在访问列国期间,真正到过的有文献可查的不过卫、陈、曹、宋、郑、蔡等大小六个国家,经过而停留过的有记载的地方,也不过三四个,即匡、蒲、陬乡(卫国)、叶(楚国)等。这些国家和地方,范围不出今山东、河南两省,即从鲁国都城(今山东曲阜)出发,向西未到黄河(古黄河),向南未到长江,就这么个方圆一两千里的地区而已。

在十四年的颠沛流离中,孔子备尝艰辛,曾经多次遇到冷落、嘲讽、辱骂、拘押、追杀、断粮、不接待……孔子于鲁哀公二年(前493年)离卫去陈,一路经过曹国(今鲁西南菏泽地区),曹国没有接待;经过宋国(今豫东商丘地区),不但没有受到接待,宋国大夫司马桓魋还想杀害他,他只好化装过去(“微服过宋”)。

孔子经过郑国,郑国也没有接待,狼狈得和弟子们也失散了,他一人独自站立在城郭东门外。有一个郑国人对子贡说:东门站着一个人,奔走疲惫,茫然无所适从,像一条失去主人家的狗那样。子贡把此话如实地告诉了孔子,孔子欣然笑答:说我像一条丧家之犬,很对,很对。

孔子将到陈国,经过匡地,又被匡人拘押五日,差一点被杀掉。鲁哀公六年(前489年),因吴国攻打陈国,孔子离陈去负函(楚地,今河南信阳),在陈、蔡交界处,被人围困,7日无粮,弟子们都露出不满情绪。孔子也曾打算西去晋国,但由于时局不好,结果只是在黄河边上感慨了一番:“美哉!水洋洋乎,丘之不济,命也夫!”最终连黄河也没过。

鲁哀公十一年(前484年),鲁国季康子听了孔子弟子冉有的话,以厚礼聘请孔子,于是孔子回到离别十四年的鲁国都城曲阜,时年六十八岁。

孔子访问列国大体可分为三个阶段:一是以卫国(今河南省北部,国都帝丘,为濮阳县旧址)为中心的阶段;二是以陈国(今河南省中南部,国都陈,为今淮阳县旧址)为中心的阶段;三是又回到卫国的阶段。三个阶段,主要停留地区(立足点)是卫、陈两国,在卫国前后两次停留时间长达十年,在陈国也长达四年(都包括短期离开时间在内),二者合计十四年。

在两千五百年前的古代,在交通十分不便的情况下,孔子为实现自己的主张(“行道”),带着数十个弟子,走走停停,花了十四年功夫,访问了六国国君,虽然历经艰险、处处碰壁,但仍不灰心,姑且不论其主张是否切合实际,这种奋斗不懈的精神,至今仍令人敬慕不已。

-

- 加籍被告谢伦伯格被依法判处死刑

-

2025-01-06 15:32:45

-

- 这个国军名将每次打仗都算卦,若卦象不吉,就坚决不打

-

2025-01-06 15:30:29

-

- 牙痛怎么办?按这3个穴位让你立刻止疼

-

2025-01-06 15:28:14

-

- 三生三世:父神送给墨渊的金莲就是给天君设的局,只有东华知道

-

2025-01-06 15:25:58

-

- 扩散丨银川河东机场大巴发车时间有调整!最新时刻表在这里!

-

2025-01-06 15:23:43

-

- iPhone 8对比iPhone XR

-

2025-01-06 15:21:28

-

- dnf对于关羽无限一觉的一些看法

-

2025-01-06 15:19:12

-

- 李连杰近况曝光!满脸皱纹,老态龙钟,露面辟谣:我还没死!

-

2025-01-06 15:16:57

-

- 赖岳谦说“到大陆看一看”,还没来,他却先到大陆老家了

-

2025-01-06 15:14:42

-

- 火影忍者:忍界公认5种最强忍术,别天神上榜,鸣佐只会一种!

-

2025-01-06 15:12:26

-

- 高速公路常见路面标志!

-

2025-01-06 15:10:11

-

- 王者荣耀诸葛亮新皮肤台词 黄金分割率语音台词

-

2025-01-06 06:35:23

-

- 男子模仿网红骑马当街摔晕,网友称:帅不过三秒 事后还拍照留念

-

2025-01-06 06:33:07

-

- 六畜兴旺中的"六畜"都是什么?

-

2025-01-06 06:30:51

-

- 九本强娶豪夺的民国军阀文,金粉丽人,梦回十里洋场,民国二小姐

-

2025-01-06 06:28:36

-

- 肉火烧的做法

-

2025-01-05 23:24:33

-

- 广东正式进入海洋伏季休渔期 为期107天

-

2025-01-05 23:22:18

-

- 190331 王俊凯童年照小合集 又皮又帅的小土豆

-

2025-01-05 23:20:03

-

- “春播行动”公益组织 为福利院儿童送药贴

-

2025-01-05 23:17:47

-

- ‘亚丝娜弃桐人而去’?著名声优户松遥宣布结婚

-

2025-01-05 23:15:32

日本男演员影响力榜单TOP10出炉!第一名果然是他……

日本男演员影响力榜单TOP10出炉!第一名果然是他…… 玩腻了是什么意思

玩腻了是什么意思 榄菊是什么植物

榄菊是什么植物 想要明目张胆的偏爱什么意思

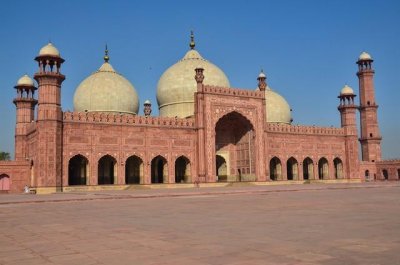

想要明目张胆的偏爱什么意思 巴基斯坦人对中国人是怎样的态度?让我告诉你真相

巴基斯坦人对中国人是怎样的态度?让我告诉你真相 张耀什么学校毕业

张耀什么学校毕业 网购是从什么时候开始的

网购是从什么时候开始的 组歌是什么意思

组歌是什么意思 淞沪会战

淞沪会战 红色传承 - 重庆红色培训基地(7):重庆抗战遗址博物馆

红色传承 - 重庆红色培训基地(7):重庆抗战遗址博物馆