抿 节,乡愁中的美食

抿 节,乡愁中的美食

作者:樊飞龙

一

在我的家乡涉县,这个千年古县的地域文明中,有着浑厚的历史底蕴和乡土文化。因地处多省交界,独特的方言文化,就有27种,有的几乎是一个村子就是一种方言。在不同的言语文化的背景下,总是会有一种特殊的文化形式,将其融合在一起,那就是饮食文化。

涉县的饮食文化,的确是丰富多彩,小米焖饭、菜锅小卷、卤面诸多难以一一详谈,最为小吃代表的,当属抿节。抿节,在乡土民间,又叫“抿曲的”,是几百年来勤劳智慧的大山人民的饮食结晶,也是广为群众喜欢的大众面食。

饮食文化是一个民族、一个地域最为重要的文化代表,无论是历史背景还是现代传承,都具有着深厚的意义。古人常说:民以食为天。老百姓最为重要的,当然就是饮食,这比天还要大。毛泽东就说过:世界上什么问题最重要,吃饭问题最重要。可想,在这沃野千里的太行深山中,抿节能成为世代人们推崇喜爱的饮食,是非常“筋道”而又耐人寻味的。

二

抿节的发祥地是在清漳河畔的乡野民间,属于粗粮细做,是将豌豆和少许小麦磨合而成的杂面,再把和好的面团放在密布筛孔的特制抿节床上,用手掌抿压而下,成一寸来长的小节,形似饸饹,但稍短些,只有寸长,呈无数扭曲散节状,放入滚水中,和先前一步煮熟的红萝卜、豆角等蔬菜中一起熬,做成一锅,待熟时,盛入汤盆,每人各自一碗,分而食之,然后根据各自口味,可加拌料腐乳、韭花、辣椒丝、芝麻盐、葱花香菜、蒜泥、醋等,加的越多,越有味道。

抿节清淡可口,易于消化,带有一股豆香味。无论是营养、颜色、味道、柔软度都是科学搭配,口感更是鲜、爽、嫩、滑,细细品尝,香浓不油腻,大大提高了人们的健康体质。

曾几何时,到访小梁同学的家乡蔚州,就有一种面,为荞面,而做的饸饹面,与涉县的抿节,十分相似,但味不同,却在某种意味上,让我找到了相同的气味,毕竟都是在太行山中,一南一北,遥相呼应,在民间,又都是一锅而出,味美而香久远,让人久久难以忘怀。

三

抿节有多长的悠久历史,我真的难以具体考证,但无论如何我相信,这是劳苦大众的发明,这无不让人想起旧社会那个缺食少粮的年代,人们没有细粮,就只能拿粗粮出来做面食。再回首那个“人相食”的年景,抿节这样的粗粮更是一种奢侈品。

现如今的人们生活条件翻了翻,吃得好了,已经很少有人吃豆面,但挥霍的也不少。回老家能碰见吃抿节,都算是稀少了,即便有,也真的是可遇不可求,也许还有很多人连抿节这样的相对粗粮仍吃不起。毕竟,现在想吃,除了在家吃,就得去一些相比较高档的饭店去品尝了,那里的抿节,也许并不正宗,但配料确实是富丽堂皇。

我对抿节,确实有着特殊的情怀,上个世纪的九十年代,也就是我童年成长的光阴岁月里,那时候家里条件不太好,最为清晰的就是妈妈经常做晚饭,做的最多的就是抿节。特别的清香,虽不是大鱼大肉,但那股淳淳的豆香,就足以让人深入其中。

年少无知的我没几年就吃馋了,开始厌烦,这一晃十几年过去了,抿节也就被我搁置在那个特殊的年华中,也就在前几年,妈妈偶尔得空,做了一回晚饭,看着满是丰盛的一锅抿节,就有些不耐烦,可吃了一碗,真的把我带回了曾经的那种旧时光中,它仿佛像一个时光机,让我穿梭在过去与现在的交织中,时光不复,妈妈已是两鬓斑白,而我也年华弱冠,唯独不变的是这一碗特殊的情意,还是那么的香浓不变。

从此以后,家里偶尔有豆面,就会让妈妈帮我做抿节,顺带摊一个煎饼,里面的滋味是那么的可贵,亦是我年少时最美的记忆,情真意切的年轮,丢失了太多,唯独让我在这迷茫不知所措的年华中,抓住了这饱含深意的情味。

抿节这个特殊招牌早已是涉县的小吃代表,在我成长记忆中也格外地化进了亲情和儿时的味道当中,更成为远在异乡为异客的同乡们,最为贴近的思乡情趣。

-

- 刘洲成孕期家暴致离婚的妻子林苗太彪悍了 多金整容未婚生子

-

2025-03-29 08:05:05

-

- lol成就大师挑战赛,完成成就抽取限定永久皮肤

-

2025-03-29 08:02:49

-

- 在人间,有谁活着不像是一场炼狱?除非你有一台十万元的奔驰G

-

2025-03-29 08:00:34

-

- 世越号客轮在韩沉没8年,十大疑点环环相扣

-

2025-03-29 07:58:18

-

- 老一辈人常说的“男孩午时贵,女孩子时福”,真的有科学道理吗?

-

2025-03-29 07:56:03

-

- 这里有份中华田园猫大全,请您接收一下

-

2025-03-29 07:53:47

-

- 秦腔名旦“七岁红”王玉芳

-

2025-03-29 07:51:32

-

- 到底哪一首才是美国国歌

-

2025-03-29 07:49:17

-

- 45岁秦岚被曝结婚?从绿茶鼻祖到中年白月光,她赢得好强大!

-

2025-03-29 07:47:01

-

- 林更新恋情疑曝光!女方是南艺校花身高近180,颜值不输王丽坤

-

2025-03-29 07:44:46

-

- 华清大学真的存在吗?顾魏和周斯越竟然是校友,你发现了吗?

-

2025-03-29 07:42:30

-

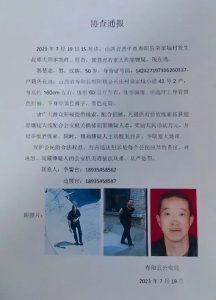

- 刚刚!山西重大刑事案件,“7.19”案件犯罪嫌疑人郭某被抓捕归案

-

2025-03-29 07:40:14

-

- 兼职工作推荐:附近招聘信息

-

2025-03-29 07:37:59

-

- 众星为四川地震灾区捐款:杨幂杨紫肖战一百万、沙溢戚薇等五十万

-

2025-03-29 07:35:44

-

- 邯郸新世纪adidas Supercourt店开业剪彩仪式圆满举行!

-

2025-03-29 07:33:28

-

- 十大四川名酒

-

2025-03-29 07:31:12

-

- 分享10种知了的做法,长这么大才知道,知了还能这样吃!

-

2025-03-28 15:20:52

-

- 蜘蛛侠壁纸合集推荐

-

2025-03-28 15:18:37

-

- 明朝传奇丞相杨宪

-

2025-03-28 15:16:22

-

- 广东潮汕旅游必去十大景点

-

2025-03-28 15:14:06

妻子常年在外,丈夫与岳母日久生情,两人正上床时妻子推门而入

妻子常年在外,丈夫与岳母日久生情,两人正上床时妻子推门而入 江湖故事-聂磊 杜城 常胜Vs内蒙古云家《2》

江湖故事-聂磊 杜城 常胜Vs内蒙古云家《2》 日本男演员影响力榜单TOP10出炉!第一名果然是他……

日本男演员影响力榜单TOP10出炉!第一名果然是他…… 袁心玥私密生活大曝光?袁心玥男友是谁?袁心玥和妈妈的小秘密?

袁心玥私密生活大曝光?袁心玥男友是谁?袁心玥和妈妈的小秘密? 玩腻了是什么意思

玩腻了是什么意思 快乐八复式计算器(快乐8 复式计算)

快乐八复式计算器(快乐8 复式计算) 榄菊是什么植物

榄菊是什么植物 想要明目张胆的偏爱什么意思

想要明目张胆的偏爱什么意思 巴基斯坦人对中国人是怎样的态度?让我告诉你真相

巴基斯坦人对中国人是怎样的态度?让我告诉你真相 张耀什么学校毕业

张耀什么学校毕业