郭松龄反奉三个原因,一是新旧派矛盾,二怪张作霖,三是野心太大

郭松龄反奉三个原因,一是新旧派矛盾,二怪张作霖,三是野心太大

郭松龄起事打出的旗号是:让张作霖下台,推举张学良统领东北。通告一发,张学良的处境尴尬了,张作霖在大帅府破口大骂小六子(张学良的乳名),说信任郭鬼子坏了事。

张学良体念郭主张革新,治军有术,为人正气,有爱国反日思想,与他在诸多方面持一致意见,而且在第一、二次直奉战争中出力最大,为此他曾亲自前往劝降,但郭讨伐张作霖决心已定,未肯赴约。

郭松龄起事失败后,张学良在兴隆店得知郭被俘后,一再询问郭的情况,并曾命秘书刘处长,拟电报稿要求将郭氏夫妇押解到他的司令部。他认为郭是个人才,为国家着想,他想把他送到国外去深造。

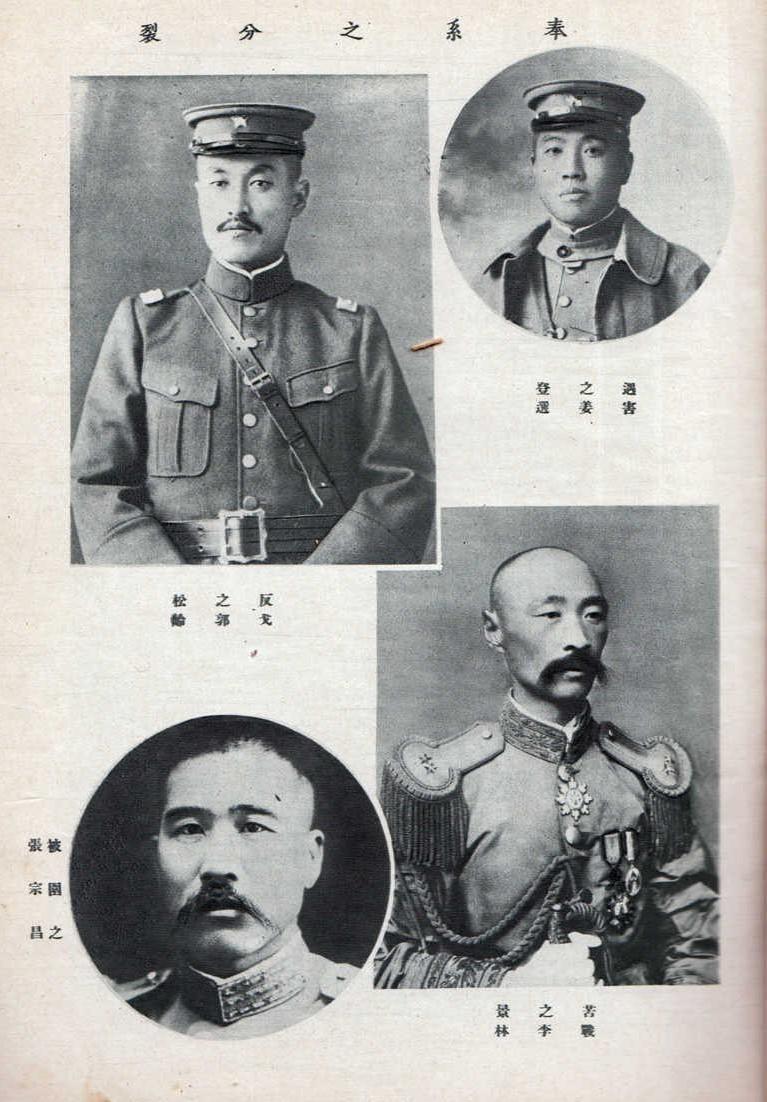

郭松龄

但是,电报还未发出,就已经得到郭氏夫妇遇害的消息了。实际上,张学良也很清楚,郭氏夫妇落在杨宇霆等人手里,基本已无生还可能。为什么张学良会有如此的想法?这与郭松龄起兵反奉也有着一定的关系。

郭松龄反奉原因之一:奉军内部新旧两派矛盾激化的结果

郭松龄,字茂宸,因外貌长得像印度人,遂有绰号郭鬼子。他原是张学良在奉天陆军讲武堂的老师,任战术教官,军事学识有独到之处,深为张学良所钦佩。

郭松龄的起家离不开张学良的扶持。1920年夏,张学良从奉天陆军讲武堂毕业后,接任旅长,当时吉林土匪猖獗,张学良奉命率全旅到吉林剿匪。

张学良任旅长后,经他推荐,郭离开讲武堂调充奉天督军署少校参谋,后又调任为张学良所在旅的参谋长,跟随张学良在剿匪期间,又任代理第二团的团长,还成立了自己的一支队伍,称为郭松龄支队。

剧照

之后由于剿匪有功,又经张学良推荐升任为第八旅旅长,为期不到两年就升任旅长,可谓称得上神速。

张学良如此看重郭松龄,是因为郭素有改革之志,这一点与张学良十分契合。张学良虽然成长在旧军队里,但在学生时代也常和进步人士接触,因此,对旧军队里的恶习十分看不惯,他想要改造东北军,那么就要重用思想进步的人,郭松龄恰好就是这样的人才。

郭松龄思想倾向进步,与冯玉祥比较接近。据郭的随从副官关庆忠说,郭的爱国思想浓厚,民族意识强烈,早年他在四川参加了同盟会,在广东、云南曾受到革命潮流的影响,思想里始终有着外抗强权、停止内战、建设国家、富裕人民的救国思想。这些都对张学良也产生了极深的影响。

张学良

张学良也曾说过“郭松龄就是我,我就是郭松龄”,可见二人的志向比较契合。过去奉军中多是行伍出身,很少有正规军事毕业的学生,张学良通过重用学生出身的人,使旧军队逐渐发生了变化。

第一次直奉战争奉军打了败仗,张作霖起家的二十七师已经不行了,张学良、郭松龄的军队却扭转了危局,出力最大。第二次直奉战争,奉军取得胜利,出力最大的也是张、郭二人所率的部队。张学良更是因此次战争而名震于国内外。

张、郭所率军队能取得这样的成绩,与他们二人对旧军队的改革是分不开的。也就是说,由张、郭二人执掌的军队,从人员、武器、管理等诸多方面,已经与张作霖时代完全不一样了。

这样一来,张作霖,包括他的老部下,对张学良不敢太过豪横,但是对于郭松龄的挑战不断,再加上郭这个人刚愎自用,不通人情世故,常常连张学良的面子都不给,甚至张作霖的面子也不给,对于张作霖的老部下就更是不给面子了。

有一次,张学良打电话叫他去为张作霖送行,但郭推脱说有事在身,在张的一再催促下,才去办了此事。还有在1923年,张作霖要更换司令部的军需处长为自己的账房栾贵田,郭松龄反对,因为他主张军需独立,后来也是张学良劝说才作罢了。

对于张作霖的老部下,郭更是毫不客气。他看不起张宗昌,曾讥讽嘲笑张,二人因此曾大吵一架。还有杨宇霆、韩麟春、姜登选等,郭也一样与他们矛盾重重。

所以,当郭松龄发出反张作霖的通告后,第一时间便把姜登选杀了。当时姜正好到了滦州,而郭也是从滦州起兵的。

通过上述描述,可以总结,郭松龄与张作霖及其旧部已是貌合神离,矛盾重重。对于此种现象,张学良也是知道的。所以郭起兵后,对外表面打出的是张学良的旗号,这也透露出一个重要信息,就是,郭松龄与旧部的矛盾已经不可调和,起兵就是矛盾激化的重要体现。

郭松龄反奉原因之二:第二次直奉战争是导火索

话说在两次直奉战争中,郭松龄都有突出表现,特别是在第二次直奉战争中。在第一次直奉战争中,奉军主力西路军率先溃败,东路军有两个梯队,一队由张作相率领,也很快败下阵来。第二梯队由张学良、郭松龄负责,士气未衰,并做到了全师而退。

在撤退过程中,在郭松龄的指挥下,部队有序地撤到山海关,又与直军交战,经过激烈的战斗顶住了直军的攻击,随后直奉签订了停战协议。在阻击直军的战斗中,郭松龄出力是最大的。

在第二次直奉战争中,奉军进关有两条路,一条是进山海关,一条是出热河。山海关有现成的京奉铁路可以利用,交通便利。但是出热河就比较困难,所以奉军的主力主要集中于山海关、九门口一线,准备在此给予直军决定性的打击。

当时山海关、九门口一线的作战,除了第一军,就是第三军的张学良、郭松龄的部队。郭松龄一开始负责的是山海关的正面战争,但是并未取得实质性效果,随后被抽调到石门寨,当时郭松龄原本要担任总预备队,但是他要求正面出击,要组织大军出击秦皇岛,以此截断敌军的归路,再一举歼灭。

郭松龄由九门口出来,一直冲到海阳镇,直军溃退,郭松龄部掳获步枪三万余支、机关枪二千余挺,大炮二百余门。胜利后主力在山海关一带构筑工事,郭松龄进驻秦皇岛,并对直军采取了宽大政策,笼络了直军大批军官,并把直军编成了三团制四个旅。

而对于郭松龄的一切调度,张学良的态度是“爱怎么办就怎么办”。可以说,在第二次直奉战争中,郭松龄的功劳最大。

但是,在论功行赏时,张作霖却没有对郭松龄进行褒赏,当然张学良也没有得到奖赏。但话说回来,张学良和张作霖是一家人,不赏也不会有意见,但郭松龄就不一样了。

郭松龄原本以为自己安徽督军非他莫属,也已做好了准备。当时镇守安徽皖北的王普是郭松龄的陆军大学同学,很欢迎郭的到来,而且郭已提前派了第二旅旅长进驻安徽,所以在郭松龄的心中已经认定这个位子是他的。

没想到,最后张作霖让姜登选夺了这个位置,对此,郭松龄极为不满。再加上第二次直奉战争时,郭在山海关久攻不下,主张要突袭九门口,而那时姜登选已将九门口攻了一半,当然不同意郭的到来,两人为此发生口角。

郭松龄很记仇,起兵后的第一件事就是把姜登选给毙了。再说回郭之所以没有被选为安徽督军,一方面张作霖站在旧军阀的立场上,深怕郭对军队进行改革;另一方面张作霖受杨宇霆等人的蛊惑,最终导致郭松龄与安徽督军之职失之交臂。

因此,可以说,在第二次直奉战争中,立了功的郭松龄被冷处理,这对他影响很大,对张作霖怀恨在心,成为他反奉的导火索。

郭松龄反奉主要原因之三:权力之争

第一次直奉战争后,张作霖为了再次染指中原,对军队进行了大肆改制。在扩军备战的同时,日本帝国主义也大肆渗透进来,奉系内部出现了三股势力。

第一股就是以杨宇霆为首的日本陆军士官学校派,再加上东三省训练总监姜登选,和兵工厂厂长韩麟春。这一派与日帝的目标一致,想要攫取全国大权,一再怂恿张作霖问鼎中原,但是这一派人有个致命的弱点,手中没有兵权。

第二股势力就是行伍派,也称绿林派,这一派主要代表人物有:张作霖、张作相、汤玉麟、吴俊升等。他们中间有的是拜了把子的兄弟,有的是结成了亲戚,属于东北军的实权派。

第三股势力就是新兴崛起的陆军大学派,以郭松龄为首,由陆军大学、保定军官学校和速成学堂出身的学生为基础,还要加上郭在讲武堂、军官教育班、教导队毕业的青年军官,充任部队中的中下级军官。

这三股势力,互相掣肘,杨宇霆利用自己总参议的有利地位,处处包围张作霖,还和姜、韩二人结成圈套,想尽办法企图控制张学良。

因此,郭松龄对姜韩二人意见也很大,在第二次直奉战争爆发前,其矛盾就已经发展到了相当尖锐的程度。

也就是说,虽然郭松龄起兵后,打出的口号是请张学良出来主政,为了民主,为了国家,为了人民等,但不可否认,他自己也十分想在各派系的权力之争中胜出。

郭松龄夫妇暴尸三日

他曾说过,他想弃军从政,竞选参议员,然后竞选总统,其政治野心不可小觑。 但是,在这些势力的逐鹿中,最后的赢家是张学良。

郭松龄反奉失败,被杨宇霆处决,提前出局。九·一八事变后,张学良回归东北,得到了老一派的支持,最终又击杀了杨、常二人,把领导权力牢牢地掌握在了手中。

综上所述,造成郭松龄反奉的原因,既有个人之间的恩怨,也有时代隔阂造成的影响。张学良在晚年还曾提到郭松龄反奉事件,让他懊悔的是,他本可以阻止这起事件的发生,事实上,他在当时为此事也尽了最大的努力去调和,与郭的妻子通电,打中间人调停,但最终郭松龄狂妄自大做出了错误的选择,最终导致身死人亡,这又能愿谁呢?

-

- 暗网到底是什么?为何亲历者都闭口不谈?远比我们想象的还要恐怖

-

2025-01-16 22:20:00

-

- 蒙古国纸币简介

-

2025-01-16 22:17:45

-

- 贵州茅台酒-飞天 出厂成本到底是多少?底价揭晓

-

2025-01-16 22:15:31

-

- 曾插足军婚,张檬自曝备孕失败,刘雨欣发文疑内涵“善恶终有报”

-

2025-01-16 22:13:16

-

- “最牛乞丐”宋天福:天生残疾卖艺乞讨,40年如何成为千万富豪?

-

2025-01-16 22:11:01

-

- 每天一县:江苏省徐州市铜山区

-

2025-01-16 22:08:46

-

- 地藏王菩萨、十殿阎王、酆都大帝、东岳大帝,到底谁是冥界之主?

-

2025-01-16 22:06:31

-

- 韩红:与许志安当街“热吻”,致力于慈善事业,被女选手气到离席

-

2025-01-16 22:04:16

-

- 旅游文化-2022年外国旅行作家评选的世界七大奇观(紫禁城在列)

-

2025-01-15 07:53:46

-

- 13年后回到母校,广西钦州小董中学变化大,新校区投资2.6亿

-

2025-01-15 07:51:31

-

- 我国大飞机CR929横空出世,采用国产发动机,起飞重量250吨

-

2025-01-15 07:49:16

-

- 刘慈欣《三体3死神永生》的真正大结局,是看完书也无法想到的

-

2025-01-15 07:47:01

-

- 恩施有个石门河,关不住的神奇

-

2025-01-15 07:44:46

-

- 08年汶川大地震,15名尖兵,从4999m高空舍命盲跳,今身居何位?

-

2025-01-15 07:42:31

-

- 从泰山崇拜的来源与演变,看佛道两家文化融合!

-

2025-01-15 07:40:15

-

- 10款狗粮推荐,性价比很高,养狗必看!

-

2025-01-15 07:38:00

-

- 什么是亲戚

-

2025-01-15 07:35:44

-

- 泰国岛屿大盘点,总有一款适合你

-

2025-01-15 07:33:29

-

- 安川伺服器故障大全

-

2025-01-15 07:31:13

-

- 走进国防,筑梦起航!这里,是你的陕西国防工业职业技术学院

-

2025-01-15 07:28:58

日本男演员影响力榜单TOP10出炉!第一名果然是他……

日本男演员影响力榜单TOP10出炉!第一名果然是他…… 玩腻了是什么意思

玩腻了是什么意思 榄菊是什么植物

榄菊是什么植物 想要明目张胆的偏爱什么意思

想要明目张胆的偏爱什么意思 巴基斯坦人对中国人是怎样的态度?让我告诉你真相

巴基斯坦人对中国人是怎样的态度?让我告诉你真相 张耀什么学校毕业

张耀什么学校毕业 网购是从什么时候开始的

网购是从什么时候开始的 组歌是什么意思

组歌是什么意思 淞沪会战

淞沪会战 红色传承 - 重庆红色培训基地(7):重庆抗战遗址博物馆

红色传承 - 重庆红色培训基地(7):重庆抗战遗址博物馆